水,是生命之源,也是城市命脉。无论是饮用水源地的保护、城市管网的输配,还是工业废水的排放、河湖流域的治理,水质安全始终是关乎国计民生的头等大事。然而,传统的人工采样、实验室分析模式,存在着监测周期长、数据滞后、人力成本高、难以全覆盖等痛点,往往在发现问题时,污染已然发生。如何才能化被动为主动,实现从“事后补救”到“事前预警、事中管控”的飞跃?答案就在于利用水质监测云平台远程实时掌控全域水质安全。

告别信息孤岛:水质监测云平台如何重构管理范式

传统的水质管理模式下,数据分散在各个部门、各个监测点的记录本和独立系统中,形成了一个个“信息孤岛”。决策者难以获得统一、全景式的视图,导致管理效率低下,响应迟缓。

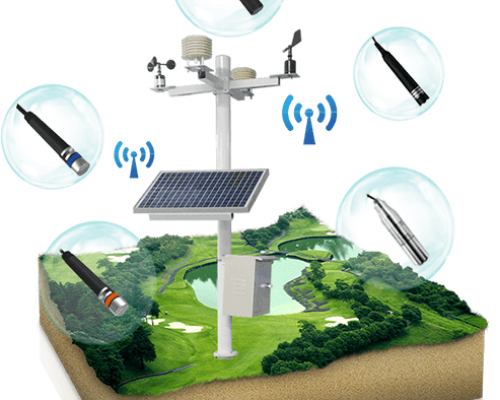

水质监测云平台的出现,彻底重构了这一范式。它通过物联网技术,将分布在各处的在线监测传感器——如pH传感器、溶解氧(DO)传感器、浊度仪、余氯分析仪、高锰酸盐指数分析仪等——无缝接入云端。这些传感器如同遍布水域的“神经末梢”,7x24小时不间断地将水质参数数据采集并传输至云端中心。

这意味着,管理人员无需再等待数天甚至数周的实验室报告。他们只需通过电脑、平板或手机登录水质监测云平台,一个全域水质的实时动态“驾驶舱”便清晰呈现眼前。所有数据被统一整合、标准化处理,打破了部门与地域的壁垒,让管理者能够站在全局高度,做出精准研判。这种从分散到集中、从滞后到实时的转变,是水质安全管理的一次根本性升级。

全域可视与智能预警:从被动应对到主动干预的核心飞跃

仅仅实现数据的集中展示还远远不够,水质监测云平台的核心价值在于其强大的数据分析和预警能力。

在平台的电子地图上,所有监测点位的状态一目了然。你可以看到不同颜色、不同符号标识的监测点,点击任意一点,其当前及历史的水质参数曲线图便立刻展开。一旦某个参数,如氨氮浓度或总磷含量,接近或超过安全阈值,水质监测云平台会立刻启动多级预警机制。

平台会通过平台界面高亮闪烁、短信、邮件、手机App推送等多种方式,第一时间将告警信息发送给相关责任人。更重要的是,基于大数据和算法模型,平台能够进行趋势预测。它可以在水质指标出现异常波动的苗头期,就发出“早期预警”,提示管理人员关注某个区域可能存在的风险。

例如,某个河段溶解氧持续缓慢下降,平台可能预测未来48小时内有爆发水华的风险,从而提醒环保部门提前采取增氧或生态调度措施。这种“防患于未然”的能力,使得管理部门从过去疲于奔命的“救火队员”,转变为运筹帷幄的“先知者”,实现了从被动应对到主动干预的质的飞跃,极大地降低了水环境污染事件的发生概率和影响程度。

驱动科学决策与高效协同:释放水质数据的深层价值

水质监测云平台不仅是一个监控工具,更是一个强大的决策支持系统。平台上积累的海量、连续的历史数据,是一座亟待挖掘的“数据金矿”。

通过平台内置的数据分析模块,管理人员可以进行多维度、多时空的数据对比和统计分析。比如,可以轻松比对同一流域上下游、不同季节、降雨前后水质的变化规律,精准溯源污染来源。这些深度分析的结论,为制定更科学的水环境治理规划、评估治理措施的效果提供了坚实的数据支撑。

此外,水质监测云平台还极大地提升了跨部门协同效率。在应对突发性水污染事件时,环保、水利、市政、卫健等部门可以共享同一个平台视图。应急指挥中心可以基于平台实时数据,快速划定污染带、评估影响范围、制定关停或分流方案;各部门的处置进展和现场情况也可以反馈至平台,实现指令下达与信息上报的闭环管理,确保应急响应的高效、有序。

结语:迈向智慧水务的必由之路

总而言之,利用水质监测云平台远程实时掌控全域水质安全,已不再是可有可选的技术点缀,而是新时期保障水安全、提升环境治理能力的必然要求。它以其实时性、精准性、预警性和协同性,为我们构建了一张全天候、全覆盖的“水安全防护网”。拥抱这一技术,意味着我们正稳步从传统水务管理迈向以数据驱动的智慧水务新时代,为社会的可持续发展和人民的健康生活筑牢坚实的水环境基础。